これから書くのは、現在のブラジリアン柔術の話ではなく、古流の柔術についてだ。

個人的な話になるが、自分の母方の祖父は澁川流(しぶかわうりゅう)柔術をやっていた。澁川流柔術とは何かをネットで調べると、その歴史は江戸時代にまで遡るらしい。相当に古くからある柔術である。

このあたりの詳しい話を祖父にもっと聞いておけば良かったと思うのだが、残念なことに当時、小学生であった自分は祖父が学んでいたという柔術にそこまで興味を抱いていなかったのである。

ただ、少しだけ覚えているのは、嘉納治五郎が創始した講道館柔道とは技術的に違いがあり、組み技や投げ技だけでなく、当て身技、武器術なども含まれていたらしい。

祖父は若き頃、血気盛んな人であったらしく、実戦も数多かった。その武勇伝も何度か聞かされたものである。ちなみに祖父と親しくしている侠客の親分がいて、祖父の武勇伝は本当だったかと訊ねたことがある。すると、「譲(祖父の名前)さんは相当に強かった」という答が返ってきた。その現場を実際に目撃したという親分は「朝鮮人に囲まれた譲さんが横から攻めてきた二人の男を腹への一瞬の突きで倒した」と言う。俄かには信じがたい話だが、第三者が目撃したというから、真実であったのだろう。

突く時の打ち方であるが、拳は独特の握り方であり、空手の一本拳のように拳を握った時に人差し指だけを突きだすようにして握り、それを親指と薬指で絞めるような握りをしていたのである。それからすると、ボクシングや空手の打ち方とは違い、相手をナックルパートで「面を打つ」のではなく、「点で打つ」ような握り方だったのであろう。突き刺すようにして打つのが祖父の突きだったのである。

その握りを教えてもらった自分(小学校から中学あたりの歳)は、喧嘩でもその突き技を試したことが何度かある。その結果がどうだったかと言うと、人中、つまり、鼻と口のあたりに巧く当たれば、相手の戦意を喪失させるぐらいの威力はあった。ただ、これを殴り合いになった場合に使うと、握りが甘いせいもあり、突き指になったことも何度かあった。ただ、これはあくまでも、正式に自分が澁川流柔術を学んでいたわけではなかったからだ。古流武術としての澁川流をしっかり、学んでいてさえすれば、そのような事態にもならなかったと思うのである。

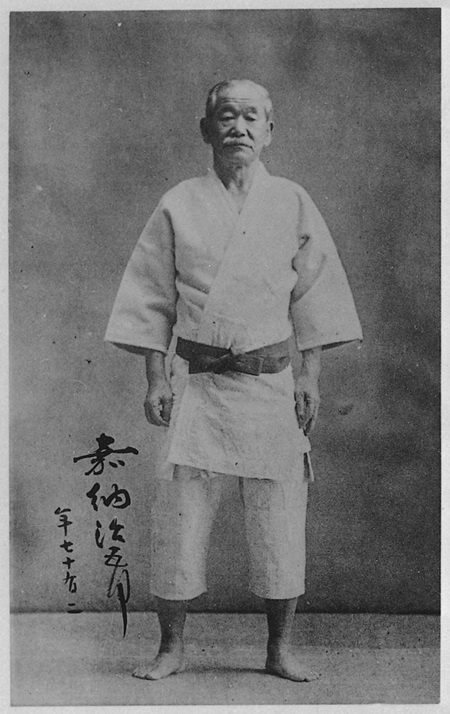

講道館創始者、嘉納治五郎先生

さて、祖父は澁川流柔術を学ぶ一方で、その基盤となった講道館柔道も学んでいた。その当時を振り返って、こんな話をしてくれたことを覚えている。

以下、祖父の話。

「その頃の講道館柔道は、昔からの柔術と違って、稽古では乱取りが多くて、初めの頃は戸惑ったもんだよ。今まで稽古してきた内容とはずいぶん違っていたから。

とにかく、よく動いて、相手の大勢を崩して投げるという稽古内容でな。俺だけでく、他の柔術をやっていた人もいたけど、それまでは型稽古が中心だったから、そういう人たちも乱取りでは、苦戦していたもんだ。だけど、それも講道館の柔道に慣れるまでで、みんな動きをつかむと、負けないようになっていた。とにかく、講道館の技はよく動いて崩してから投げるという展開だった。今までの柔術の秘伝とされていた技や術を全面的に公開するような稽古だったな。

講道館創始者、嘉納治五郎先生は今までの先生と違って、技を考え、研究するタイプだった。先生も講道館を作るまでは、他の柔術を学んでいて、それらの全ての技を実際に応用できるように考えていた。今までにはなかった、乱取り稽古を試合形式にしたのも嘉納治五郎先生じゃなかったかな。それまでの柔術と言えば、どちらかというと、型稽古が多かったから。

でも、試合形式にしてからはルールも多くなって、それまでの柔術で使われていた当て身などの技は使えなくなった。その頃から昔から柔術を学んできた人たちも『これだけ試合の形式が多いと、実際の場面で使えなくなるんじゃないか』と疑問を抱くようになったのも事実だ」

祖父はそんな疑問を抱きながらも熱心に稽古を続け、やがて初段を取得した。祖父の息子、すなわち自分の叔父も柔道二段の腕前だったが、「じいさんがやっていた当時の講道館の初段は、今の初段を取るより、はるかに難しかった」と語っていたのを覚えているから、祖父の稽古への取り組みはそれだけ熱心であったのであろう。

しかし、「実際の場面で柔道の技が使えるか」という疑問は祖父の気持ちの中で消えることはなかった。

理由の一つは先にも挙げた「当て身」が禁止されたこと。もう一つは武器術なども稽古に取り入れられていなかったことだ。このあたりの現在の空手にも当てはめられるだろう。

伝統派の空手は寸止めというルールで、実際に相手には当てない。フルコンタクト空手も顔面無しというルールが多くなった(以降、顔面有りの空手が普及してきたが、それは後の話)。試合になれば、当然ながら安全性も考えられるから、禁じ手も多くなる。

しかし、古くからある柔術は刀をはじめとする武器を持った襲撃者への対応技も豊富に取り入れていた。祖父の話によると、抜刀術、槍術、捕手術、捕縄術も稽古の中に組まれていたらしい。当身技や武器術も含む技法を網羅した武道を目指したものが柔術であったのである。

しかしながら、柔道が全国的に普及し、競技化されるにつれ、それらの技が実際に使われることが少なくなっていたらしい。当て身や刀や短刀などへの武器に対する技術は形稽古のみで行われ、後に禁じ手とされてしまい形稽古自体も行われなくなったのである(全て、祖父から聞いた話)。

競技では、禁じ手が多くなった柔道だが、その創始者の嘉納治五郎が目指していた柔道は、あくまでも護身術。対武器にも対応できる武道を目指していたらしい。しかし、競技となると、それらの技は使えなくなる。

しかし、実際のところ、嘉納治五郎は当て身を初めとする打撃技、武器術などを使う護身性の高い武道を求めていたというのが祖父の話。それは書籍などの柔道にまつわる内容を読んでも、同じことが書いてある。どの本を読んで知ったかは定かでないが、合気道の植芝盛平の稽古を見た嘉納治五郎が「これこそ、自分が求めていた武道だ」と言ったらしい。自ら設立し、競技化までした柔道であるにもかかわらず、そのような感想を口にしたのである。ちなみに、柔道は1956(昭和31)年には第1回世界柔道選手権大会が開催された後、1964(昭和39)年に開催された東京オリンピックでは、初めて男子の正式種目として採用されている。にもかかわらず、そして自らが創始した柔道であるにもかかわらず、嘉納治五郎は悲観的な言葉を発したのである。

話は少し脱線するが、「柔よく剛を制す」という言葉は柔道に当てはめられた言葉と思っていたが、故事の時代(年表)、中国の周の時代の話にさかのぼる兵法にある言葉であったようだ。自分の個人的な推測でしかないが、嘉納治五郎が目指していたのは、まさにこの言葉通りの武道の姿だったのであろう。だが、国内のみならず、世界的にも広がりをみせた武道である。競技化されて、禁じ手も増えた武道とはいえ、有段者のそれは間違いなく強い。日本の警察官が柔道又は剣道が必修科目となっていることを見てもそれを物語っていると思うのである。